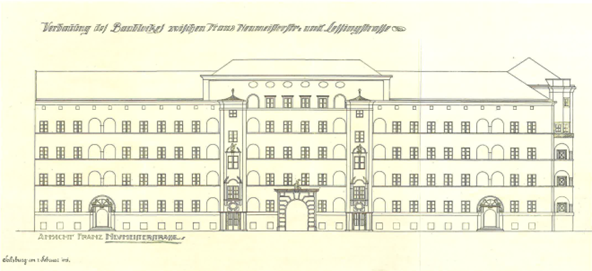

Abbildung 1: Wunibald Deininger, Die kommunale Wohnhausanlage Hirschenwirtswiese, Entwurf Wohnblock A, Ansicht Franz- Neumeister-Straße 2–8, 1921.

Quelle: Archiv der Stadt Salzburg.

Die zwischen 1922 und 1927 entlang der Plain-, Lessing- und Franz-Neumeister Straße gebauten 13 Wohnhäuser sind ein eindrucksvolles Beispiel für den kommunalen Wohnungsbau der frühen 1920er Jahre in Salzburg. Die Wohnanlage auf der sogenannten “Hirschenwirtswiese” steht als eines der ersten städtischen Bauprojekte exemplarisch für eine aktive Reaktion des Gemeinderats auf die enorme Wohnungsnot in der Stadt und war Impulsgeber für weitere bauliche Maßnahmen in den folgenden Jahren.1 Doch um die Bedeutung der Gebäude einordnen zu können, ist es nötig, sich mit der Wohnungsnot und den politischen Debatten der Vorjahre zu beschäftigen. Der kommunale Wohnungsbau sollte die Lebensbedingungen der besonders benachteiligten Bevölkerungsschichten, wie beispielsweise kinderreiche und einkommensschwache Familien, verbessern. Damit folgte die Stadtgemeinde Salzburg einem allgemeinen Trend in der Wohnungspolitik europäischer Städte, die nach dem Ersten Weltkrieg in den Bau von bezahlbaren Kleinwohnungen investierten.

Einen Einblick in die angespannte Wohnsituation zu Beginn des 20. Jahrhunderts liefern die unzähligen Artikel der sozialdemokratischen Salzburger Wacht, die die Tatenlosigkeit der bürgerlichen und christlichen Parteien anprangern:

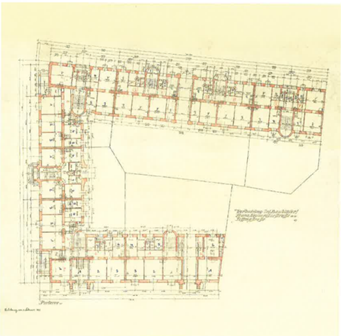

Abbildung 2: Wohnblock A, Grundriss Erdgeschoss, 1921.

Quelle: Archiv der Stadt Salzburg.

“Die Wohnungsnot in der Landeshauptstadt Salzburg ist groß; nicht allein kleine Wohnungen sind schwer, sondern eine passende Wohnung ist überhaupt nicht zu erhalten. […] Haben sie Kinder? Wenn ja, dann ist wieder nichts, denn nur kinderlose Parteien werden aufgenommen und wäre der Hausherr noch so fromm und christlich und hätte er selbst Kinder, eine Partei mit Kindern mag er nicht.”2

Die Knappheit an Wohnraum und die schlechten hygienischen Bedingungen, unter denen große Teile der Bevölkerung litten, blieben ein wichtiges Thema in den politischen Debatten der Vorkriegszeit. Doch die Situation nach dem Ersten Weltkrieg erreichte neue Dimensionen, da es in den Kriegsjahren zu einem vollkommenen Erliegen der Bautätigkeiten kam und bestehende Wohnungen zunehmend verfielen.3 Zusätzlich zur schwierigen ökonomischen und gesellschaftlichen Situation zwischen 1918 und 1920, erfuhr Salzburg einen starken Zuzug von Flüchtlingen und Beamten aus vielen Teilen der Habsburgermonarchie, die nun unabhängig geworden waren. Ein Umstand, der die Wohnungsnot weiter verschlimmerte.4 Auf den enormen Druck reagierte der Gemeinderat zunächst mit der Umverteilung des bereits bestehenden Wohnraums und dem Ausbau des Mieterschutzes. Doch diese Maßnahmen stellten sich schnell als ungenügend heraus und nur ein Drittel der Wohnungssuchenden Parteien erhielten 1921 tatsächlich eine notdürftige Unterkunft.5 Nach dem Ersten Weltkrieg hatten sich allerdings auch die Machtverhältnisse im Salzburger Gemeinderat verändert. Bis 1918 dominierten die bürgerlichen Parteien die Stadtpolitik, die eine aktive Wohnbaupolitik ablehnten. Erst aufgrund des wachsenden Drucks durch sozialdemokratische Kräfte kam die Schaffung neuen Wohnraumes durch die Stadtgemeinde auf die Tagesordnung. Am 24. Februar 1921 beschloss der Gemeinderat im Rahmen der “Wohnungsfürsorgeaktion” die Bebauung der “Hirschenwirtswiese”.6

Abbildung 3: Bauabschnitte des Kommunalwohnungsbaus „Hirschenwirtswiese“.

Karte: Erik Taubert, Datenquelle: www.elisabeth-vorstadt.stadtgeschichte.at (08.05.2025).

Die Planung des Projekts wurde als Wettbewerb ausgeschrieben, den der Architekt Wunibald Deininger gewann. Deininger plante eine Anlage mit 112 Wohneinheiten, bestehend aus 55 Zweizimmerwohnungen und 57 Dreizimmerwohnungen, die auf dem Baugrund der Stadtgemeinde errichtet wurden.7

Auf dem Grundstück, der sogenannten “Hirschenwirtswiese”, entstanden angeregt durch die Pensionsanstalt für Angestellte bereits Anfang der 1910er Jahre einige Wohnhäuser, die nun in die Neubauten eingegliedert wurden. So ergaben sich zwei geschlossene Wohnblöcke mit jeweils einem Innenhof.8 Die Gebäude zeichneten sich durch eine ausgewogene Schlichtheit aus, die die Funktionalität des Baus mit ästhetischen Elementen des Historismus verband und somit auch repräsentative Elemente umfasste.

Auch die Wohnungen wurden großzügig geplant, sie waren hell und erinnerten eher an bürgerliche Vorkriegsbauten als an billige Sozialwohnungen.9 Der noch heute existierende Gemeindebau “Hirschenwirtswiese” war somit stilgebend für weitere Kommunalbauten in der Elisabeth-Vorstadt, wie die Gebäude in der Sylvester-Oberberger-Straße oder an der Ecke zwischen Plainstraße und Maria-Süß-Straße.10 Das Projekt „Hirschwirtswiese“ hatte jedoch wiederholt mit Finanzierungsschwierigkeiten und Versorgungsengpässen zu kämpfen. So musste die Stadtgemeinde 1922 durch einen Kredit in Höhe von 30 Millionen Kronen vom Land Salzburg unterstützt werden, um ausstehende Gehälter für Arbeiter und Beamte zahlen zu können.11 Aufgrund dieser Probleme verlief der Bau in zwei Phasen, von denen die erste im März 1921 und die zweite erst im Jahr 1924 begonnen wurde. Allerdings konnte der Wohnblock A schon 1922 bezogen werden.12

Die Mieten wurden so angesetzt, dass sie nur die Instandhaltungskosten der Wohnungen deckten, nicht aber die Baukosten. Außerdem beschied die Stadtgemeinde über einen Mietzuschuss von einer Million Kronen jährlich. Die günstigen Mieten und die gute Wohnqualität resultieren in einem enormen Interesse der Stadtbevölkerung. So waren schon vor Baubeginn alle Wohnungen vergeben.13 Obwohl das Projekt größtenteils positiv von der Stadtbevölkerung aufgenommen wurde, gab es vereinzelte Kritik an der ungerechten Zuteilung von Wohnungen. So schrieb das Salzburger Volksblatt beispielsweise am 1. Dezember 1925:

„Nun erfahren wir, daß in dem städtischen Neubauten auf der Hirschenwirtswiese eine Wohnung frei wird, die aber nicht den unglücklichen Stallbewohnern, sondern dem Sohne des Gemeinderates S. zugewiesen werden soll, der übrigens über eine Wohnung verfügt. Die Bemühungen der Stallbewohner beim Obmann des Wohnungsausschusses waren vergebens.”14

Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass es zu einer allgemeinen Bevorzugung von städtischen Arbeitern, Angestellten oder Beamten kam, allerdings gab es ähnliche Vorwürfe vereinzelt auch in anderen europäischen Städten.15 Wie sich die Bewohnerschaft der Wohnhäuser auf der “Hirschenwirtswiese” in den 1920er und 1930er Jahren zusammengesetzt hat und wie das soziale Klima innerhalb dieser Gemeinschaft aussah, bedarf einer weiteren Untersuchung.

Abbildung 4: Wohnblock A und B, Ansicht Plainstraße, 2025.

Foto: Erik Taubert.

Im Vergleich mit anderen österreichischen Gemeinden begann Salzburg recht früh mit dem kommunalen Wohnungsbau. Im Jahr 1930 gab es 173 Gemeindebauten in der Stadt, in denen 1.439 Parteien lebten – ein Achtel der damaligen Salzburger Bevölkerung.16 In der weiteren Bautätigkeit und Entschlossenheit in der Bekämpfung der Wohnungsnot blieb die Stadtgemeinde jedoch hinter Städten wie Linz und Wien zurück.17 Obwohl der kommunale Wohnungsbau Salzburgs im europäischen Vergleich keine prominente Rolle einnimmt und vom “Roten Wien” oder dem deutschen Siedlungsbau überschattet wird, zeigen Projekte wie die “Hirschenwirtswiese”, mit welchen Problemen kleinere Gemeinden in Österreich zu kämpfen hatten. Der Bau war ein bedeutender Wendepunkt in der Wohnpolitik Salzburgs und lange Zeit das Aushängeschild für die Bekämpfung der Wohnungsnot in der Stadt. Trotz dieser wichtigen politischen Bedeutung darf die eigentliche Funktion des Gemeindebaus, die adäquate Unterbringung von bedürftigen Familien, nicht vernachlässigt werden. Hier bleibt zu erforschen, wie die Wohnbedingungen in den 1920er Jahren ausgesehen haben und welche Familien tatsächlich eingezogen sind. Auch der Einfluss der “Hirschenwirtswiese” und anderer Kommunalbauten auf die Identitätsbildung und das Selbstverständnis der Elisabeth-Vorstadt, sowie die symbolische und soziale Bedeutung des Wohngebiets für seine Bewohner*innen sind spannende Forschungsfragen, die es zu beantworten gilt.

Erik Taubert

PDF-Version: https://doi.org/10.25598/stg.2025-5

- Vgl. Gerhard-Christian Schäffer, Wohnverhältnisse, Wohnungsnot und Sozialer Wohnbau. Die Wohnsituation der unteren Gesellschaftsschichten in der Stadt Salzburg und Umgebung 1900–1921, Salzburg 1987, 268–270. ↩︎

- Vgl. Die Wohnungs-Misere, Salzburger Wacht 103, 27.12.1909, 3, online unter: ANNO, https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=sbw&datum=19091227&seite=3&zoom=33 (27.01.2024). ↩︎

- Vgl. Schäffer, Wohnverhältnisse, 238–240. ↩︎

- Vgl. ebd. 238–239. ↩︎

- Vgl. Richard Hildmann, Soziale Tätigkeit im Salzburger Wohnungswesen und die künftige Wohnungsreform, Salzburg 1922, 17. ↩︎

- Vgl. Zentralregistratur der Stadtgemeinde Salzburg, Gemeinderats-Sitzungs-Protokolle 12.1.1920, 8–10, zitiert nach: Schäffer, Wohnverhältnisse, 268. ↩︎

- Vgl. N.N., Verschiedenes, Salzburger Volksblatt 165, 23.07.1912, 6, online unter: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=svb&datum=19120723&query=%22Hirschenwirtswiese%22&ref=anno-search&seite=6 (25.08.2024). ↩︎

- Vgl. Peter Franz Kramml, Historischer Atlas der Stadt Salzburg, Salzburg 1999, III-9. ↩︎

- Vgl. ebd. ↩︎

- Vgl. Schäffer, Wohnverhältnisse, 276. ↩︎

- Vgl. Die Finanznot der Stadt Salzburg, Die Neue Zeitung 48, 17.02.1922, 3, online unter: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nzg&datum=19220217&seite=1&zoom=33 (28.08.2024). ↩︎

- Vgl. Kramml, Historischer Atlas, III-9. ↩︎

- Vgl. ebd. ↩︎

- N.N., Das Wohnungselend, Salzburger Volksblatt 273, 01.12.1925, 7, online unter: ANNO, https://anno.onb.ac.at/cgicontent/anno?aid=svb&datum=19251201&seite=7&zoom=33&query=%22Hirschenwirtswiese%22&ref=anno-search (27.08.2024). ↩︎

- Vgl. Emil Klöti, Der kommunale und der genossenschaftliche Wohnungsbau in Zürich, in: Rote Revue – sozialistische Monatsschrift 2/8 (1923), 267, online unter: E-Periodica, https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=ror-001:1922:2::535#267 (28.08.2024). ↩︎

- Vgl. Schäffer, Wohnverhältnisse, 277. ↩︎

- Vgl. Renate Schweitzer, der staatlich geförderte, der kommunale und der gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsbau in Österreich bis 1945, Wien 1972, 376; vgl. N.N., Heraus mit dem Siedlungsbau, Salzburger Volksblatt 127, 07.06.1926, 6. ↩︎