Abbildung 1: Blick in die ehemalige Steirische Weinstuben in der Saint Julienstrasse 9, ca. 1960.

Foto: Rupert Schleiss, Salzburg Museum, online unter: https://sammlung-online.salzburgmuseum.at/detail/collection/4e4e00fb-280a-46b2-a990-45579422795c (15.09.2024).

Das Gebäude in der Saint-Julien-Straße 9 wurde im Jahr 1912 erbaut. Zunächst eröffnete darin am 1. März 1913 das Tanzcafé Elisabeth. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Lokal in das Weinhaus und Café Burgund umgewandelt.1 Aus der lokalgeschichtlichen Literatur geht hervor, dass es sich nach dem Zweiten Weltkrieg hierbei um ein Lokal handelte, das hauptsächlich von amerikanischen Besatzungssoldaten aufgesucht wurde.2 Im Jahr 1958 wurde das Café von Julius Böhacker übernommen. Er benannte das Lokal in Steirische Weinstuben um und führte es ganze 27 Jahre lang. 1985 übernahmen dann die beiden Geschwister Albert und Christina Weiss das Gebäude in der Saint-Julien-Straße. Der Name des Lokals wurde beibehalten und im Sinne der vorherigen Tradition weitergeführt, bis es 2015 geschlossen werden musste.3 Seit 2023 befindet sich nun der Gastbetrieb Cosmic Pizza darin.4

Tanzlokale und Gastronomiebetriebe wie das Tanzcafé Elisabeth, das Café und Weinhaus Burgund oder die Steirische Weinstuben stellten Orte des urbanen Vergnügens dar. Doch wurde Vergnügen und Freizeit erst im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einem Massenphänomen, als sich das Verhältnis von Arbeit und Freizeit wandelte.5 Durch die allmähliche Verkürzung der täglichen Arbeitszeit gewann die immer größer werdende Arbeiter- und Angestelltengruppe mehr freie Zeit.6 Eine wichtige Voraussetzung dafür stellte das striktere Zeitmanagement in Unternehmen und Fabriken dar. Zeitpläne mit klarem Arbeitsbeginn und klarem Arbeitsende etablierten sich.7 Auch die räumliche Trennung von Wohnort und Arbeitsplatz spielte eine wesentliche Rolle.8 Durch den Zugewinn an Freizeit und Einkommen der unteren Schichten konnte sich das Phänomen der Massenkultur entwickeln. Insbesondere Arbeiter*innen und Angestellte konnten ein immer breiteres kommerzielles Freizeit- und Vergnügungsangebot nutzen.9

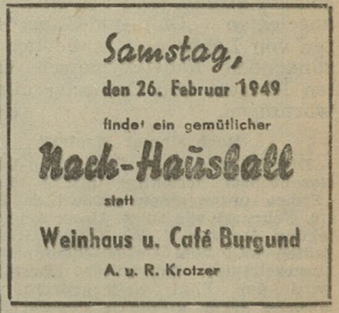

Ein besonders beliebtes Vergnügungsangebot, das seinen Durchbruch nach dem Ersten Weltkrieg durch die Kommerzialisierung von Vergnügungsstätten erzielte, war das Tanzen.10 Oftmals wurden dazu bestehende Gastronomiebetriebe mit weiteren einfachen musikalischen Darbietungen oder Tanzveranstaltungen kombiniert.11 Dies spiegelt sich auch im 1913 eröffneten Tanzcafé Elisabeth wider, welches Gastronomie mit Musik- und Tanzangeboten verband. So ging aus einigen Werbeanzeigen hervor, dass an Wochenenden oft Konzerte bis drei Uhr nachts im Lokal stattgefunden haben.12 Auch wurden des Öfteren Bälle veranstaltet und zu besonderen Anlässen fanden Partys statt. So wurde beispielweise im Februar 1934 im Salzburger Volksblatt ein Hausball angekündigt13 sowie ein Faschingsrummel.14 Trotz der Umbenennung des Tanzcafés zum Weinhaus und Café Burgund zur Zeit des Zweiten Weltkriegs,15 blieben die gleichen Freizeitangebote erhalten. So zeigen Werbeanzeigen aus dem Salzburger Volksblatt, dass weiterhin Konzerte16 und Bälle17 veranstaltet wurden.

Vor allem hatte das Tanzen auch eine wichtige soziale Funktion. Es bot die Möglichkeit, ledige Frauen und Männer kennenzulernen.18 Dabei wirkten Tanzlokale zum Teil als Orte, an denen es zu Begegnungen zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen kam. Dafür spricht auch die Werbung für Veranstaltungen im Tanzcafé Elisabeth, beziehungsweise dem Café und Weinhaus Burgund, die in einem Massenmedium, nämlich in der Tageszeitung Salzburger Volksblatt, geschalten wurde, um möglichst große Teile der Salzburger Bevölkerung zu erreichen.19 In der historischen Forschung werden die Tanzlokale des frühen 20. Jahrhunderts auch als Orte beschrieben, die dazu beigetragen haben, soziale Grenzen zu überwinden.20

Abbildung 2: Werbeanzeige aus dem Salzburger Volksblatt, 25. Februar 1949.

Salzburger Volksblatt, 25. Februar 1949, online unter: ANNO, https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=san&datum=19490225&seite=5 (15.09.2024).

Aber auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als sich in der Saint-Julien-Straße 9 die Steirische Weinstuben befand, waren gastronomische Einrichtungen beliebte Freizeitorte, an denen sich unterschiedliche soziale Gruppen begegneten.21 Die Steirische Weinstuben galt als ein Ort, an dem unterschiedliche soziale Gruppen ihre Freizeit verbrachten. Zumindest stellten die ehemaligen Betreiber*innen Albert und Christina Weiss die Gaststätte in einem Interview gegenüber den Salzburger Nachrichten so dar. Ihren Angaben nach trafen in der Steirischen Weinstuben Arbeiter*innen, Student*innen und Akademiker*innen aufeinander. Auch heimische Promis suchten immer wieder das Wirtshaus auf. So gehörten zu berühmten Gästen unter anderem die Sänger Reinhard Fendrich und Falco oder auch die Burgschauspielerin Gusti Wolf.22 Ob die Anwesenheit von Prominenten allerdings dafür spricht, dass die Steirischen Weinstuben ein Ort der sozialen Durchmischung gewesen ist, oder ob diese die Gaststätte nutzten, um ihren Status zur Schau zu stellen, wäre zu diskutieren.23

Die Geschichte der Gastronomie in der Saint-Julien-Straße 9 spiegelt den Wandel von Freizeit- und Vergnügungsangeboten im 20. Jahrhundert wider. Vor allem stellt sich die Frage, inwiefern es zu einem Aufeinandertreffen von Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten kam. In Hinblick auf das Tanzcafé Elisabeth lassen sich nur Vermutungen anstellen. Das Schalten von Werbung in einem Massenmedium spricht dafür, dass unterschiedliche soziale Gruppen als Publikum angesprochen werden sollten. Ob nun allerdings unterschiedliche soziale Schichten das Lokal auch tatsächlich aufsuchten, kann hier nicht beantwortet werden. Hinsichtlich der Steirischen Weinstuben haben die ehemaligen Besitzer*innen ihr Lokal als Ort der sozialen Durchmischung beschrieben. Allerdings kann die Anwesenheit von Personen des öffentlichen Lebens auch dahingehend interpretiert werden, dass sich soziale Unterschiede in der Gesellschaft im Zeitalter der Massenkultur nicht einfach aufgelöst haben, sondern anders zur Schau gestellt wurden. Um diese Fragen zu beantworten, müsste erforscht werden, ob es im Tanzcafé Elisabeth, dem Weinhaus und Café Burgund und später der Steirischen Weinstuben zwischen Personen unterschiedlicher sozialer Schichten auch konkret zu Interaktionen gekommen ist.

- Barbara Haimerl, Steirische Weinstube sperrt zu: Ein Gasthaus sagt leise Servus, in: Salzburger Nachrichten, 15. Jänner 2015, 1. ↩︎

- Gerhard Ammerer / Harald Waitzbauer, Wirtshäuser. Eine Kulturgeschichte der Salzburger Gaststätten, Salzburg 2014, 177. ↩︎

- Haimerl, Weinstube, 1. ↩︎

- Stefanie Schenker, In der ehemaligen Steirischen Weinstuben gibt es zukünftig Pizza im Neapel-Stil, in: Salzburger Nachrichten, 12. Oktober 2023, 1. ↩︎

- Yvonne Robel / Alina L. Just, Stadt und Vergnügen: Einführung, in: Moderne Stadtgeschichte 2 (2019), 5. ↩︎

- Kaspar Maase u.a., Grenzenloses Vergnügen. Der Aufstieg der Massenkultur 1850-1870, Frankfurt am Main 1997, 21; 73. ↩︎

- ebd., 5–6. ↩︎

- Michael Schneider, Der Kampf um die Arbeitszeitverkürzung von der Industrialisierung bis zur Gegenwart, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 35 (1984), 77. ↩︎

- Tobias Morat u.a., Weltstadtvergnügen. Berlin 1880-1930, Göttingen 2016, 20f. ↩︎

- Alexa Geisthövel, Das Tanzlokal, in: Alexa Geisthövel / Habbo Knoch, Hg., Orte der Moderne. Erfahrungswelten des 19. und 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 2005, 145. ↩︎

- Friedreich, Vergnügen in der „Emporkömmlings Stadt“. Soziale Scheidelinien in der populären Kultur Plauens des frühen 20. Jahrhunderts, in: Moderne Stadtgeschichte 2 (2019), 44. ↩︎

- Salzburger Volksblatt, 15. November 1930, 11, online unter: ANNO, https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=svb&datum=19301115&seite=11 (15.09.2024). ↩︎

- Salzburger Volksblatt, 7. Februar 1934, 7, online unter: ANNO, https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=svb&datum=19340207&seite=7 (15.09.2024). ↩︎

- Salzburger Volksblatt, 10. Februar 1934, 8, online unter: ANNO, https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=sch&datum=19340210&seite=8 (15.09.2024). ↩︎

- Haimerl, Weinstube. ↩︎

- Salzburger Volksblatt, 13. September 1947, 6, online unter: ANNO, https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=sbt&datum=19470913&seite=6 (15.09.2024). ↩︎

- Salzburger Volksblatt, 25. Februar 1949, 5, online unter: ANNO https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=san&datum=19490225&seite=5 (15.09.2024). ↩︎

- Friedreich, Vergnügen, 45. ↩︎

- Max Kaase, Massenkommunikation und Massenmedien, in: Bernhard Schäfers / Wolfgang Zapf, Hg., Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands, Opladen 2001, 460–461. ↩︎

- Geisthövel, Das Tanzlokal, 145. ↩︎

- Robel / Just, Stadt und Vergnügen, 8; Maase, Grenzenloses Vergnügen, 24; 281. ↩︎

- Haimerl, Weinstube, 1. ↩︎

- Morat u.a., Weltstadtvergnügen, 58–59. ↩︎