Abbildung 1: Haus Elisabeth, im Keller befand sich die Elisabethbühne.

Foto: Sebastian Haumann.

Die Elisabethbühne, Vorläufer des Schauspielhaus Salzburg, wurde 1958 in der Elisabeth-Vorstadt gegründet. Nachdem eine Gruppe theaterbegeisterter Menschen um Georges Müller1 Mitte der 1950er Jahre zuerst im Kolpinghaus in der Franz-Josef-Straße geprobt hatte, erhielt das wachsende Ensemble die Möglichkeit, die Räumlichkeiten unter der Pfarre St. Elisabeth zu nutzen und nannte ihren Proben- und Aufführungsort „Elisabethbühne“. Bald etablierte sich die Elisabethbühne als Laien- und Wochenendtheater.2 Im Jahr 1985 zählte die Bühne bereits 21 570 Besucher*innen und diese Zahl stieg bis in die 1990er Jahre um weitere 30 Prozent an.3 Wie wichtig die Elisabethbühne für das Salzburger Kulturleben war, wird auch in den Reaktionen deutlich, die Besucher*innen im Elisabethbühne-Magazin veröffentlichten. Daher ist es umso erstaunlicher, dass die Elisabethbühne, die sich aufgrund der wachsenden Besucher*innenzahlen zu einer Attraktion im Stadtteil entwickelte, immer wieder mit massiven finanziellen Problemen und fehlender Unterstützung zu kämpfen hatte. Am Ende waren es finanzielle Gründe, die im Jahr 1995 dazu führten, den Standort der Elisabethbühne in den Petersbrunnerhof im Nonntal zu verlegen und das Theater in Schauspielhaus Salzburg umzubenennen.4

Für die Geschichte der Elisabeth-Vorstadt ergibt sich daraus die Frage, warum die Elisabethbühne fortlaufend mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, obwohl sie als Kultureinrichtung ein wichtiger Standortfaktor war, der zur Attraktivität des Stadtteils beitrug, wie die Autorin Brita Steinwendtner in einer Ausgabe des Elisabethbühne-Magazins festhielt:

„Die Elisabethbühne ist für mich viel mehr als eine außergewöhnlich gute Theaterbühne. Sie hat das Kunststück zustande gebracht, bei ihren vielen Freunden und wenigen Kritikern den Glauben daran wach zu halten, dass Kunst neben ihren vielen unwägbaren Kriterien der Phantasie und des Wagnisses auch mit Fleiß, Disziplin und größtmöglicher Transparenz zu tun hat.“5

Es gibt zahlreiche Belege dafür, wie wichtig die Elisabethbühne für die Salzburger Bevölkerung war. In einem Beitrag der Leserbriefkolumne des Elisabethbühne-Magazins brachte es ein Leserbriefschreiber auf den Punkt. Er schrieb, dass das „kleine Theater weniger Schwellenangst“ erzeugen würde und dass „Ablenkung durch räumliche Distanz und durch allzuviel [sic!] optische Eindrücke, meist oder dank mangels großen Budgets“ wegfallen würde.6 Dies sind nur einige Ausschnitte aus den Leserbriefen, die der Elisabethbühne zugeschickt wurden. Sie verdeutlichen, dass die Bevölkerung diese Bühne gerade deswegen mochte, weil sie auf die Menschen und ihre Bedürfnisse zugeschnitten und leicht zugänglich war. Das Publikum erstreckte sich von Studierenden bis Ärzt*innen und begeisterte sowohl Erwachsene als auch Kinder.

Dennoch wurde im Elisabethbühne‑Magazin oft darauf aufmerksam gemacht, wie schwierig der Erhalt der Bühne sei, wie dringend es neue Räumlichkeiten brauche und mit wie wenig Unterstützung man auskommen müsse.7

Abbildung 2: Cover des Elisabethbühne-Magazins, März 1996.

Elisabethbühne-Informationsblatt, Nr. 99, 1996.

In einer Besucherstudie, die die Elisabethbühne im Sommer 1991 veröffentlichte, wurden ausdrücklich Defizite wie die mangelnde Ausstattung bei manchen Stücken erwähnt. Weiters wünschten sich die Besucherinnen und Besucher „ein klares Profil, mehr Gespräch und Kontroverse und mehr Information über die künstlerischen Zielsetzungen der Bühne“.8 So schrieb auch Tomas Friedmann, der Leiter des Literaturhauses Eizenbergerhof, dass ihm zwar „nicht immer alles gefallen“ habe, aber „das Engagement der Schauspieler, Regisseure, Bühnenbildner und aller Kulturarbeiter im E-Bühnen-Hintergrund, die […] ungünstigen Rahmenbedingungen spielend [wettmachte]“.9 Daran ist gut erkennbar, dass die Rahmenbedingungen als „Schwächen“ der Elisabethbühne wahrgenommen wurden, aber die dadurch entstandenen Abweichungen zu herkömmlichen Theatern gleichzeitig geschätzt wurden.

Die Elisabethbühne hatte laufend mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, da sie vor allem zu Beginn nicht als Kleinbühne galt und daher von entsprechenden Förderungen ausgeschlossen war. Unter Kleinbühnen versteht man „Theater kleineren Umfangs“, die von „Berufsschauspielern und Berufssängern bestritten werden.“10 Die Nichtanerkennung dieses Status führte unter dazu, dass die Elisabethbühne auf andere Unterstützung angewiesen war. „Nur dem Entgegenkommen der Pfarre St. Elisabeth als Vermieterin, welche uns seit Jahren immer wieder rückständige Mieten und Regiekosten gestundet hat, verdanken wir es, dass wir bis heute noch nicht auf die Straße gesetzt wurden,“11 schrieb Wolfgang Mayr, Mitgründer der Elisabethbühne, im Subventionsansuchen an die Salzburger Landesregierung 1970.

Im gleichen Jahr erhielt die Elisabethbühne 7000 Schilling (ca. 500 Euro) zugesprochen.12 Auch als die Elisabethbühne 1975 um einen Zuschuss für die Sanierung und einen Organisationsbeitrag ersuchte, wurde beiden Ansuchen in Höhe von 50 000 Schilling (ca. 3600 Euro) beziehungsweise 18 000 Schilling (1300 Euro) nachgekommen.13 Von Stadt und Land bekam die Elisabethbühne laut eigenen Angaben im Informationsblatt 1980 zusammengerechnet 150 000 Schilling (knapp 11 000 Euro). Von diesem Geld mussten Unterhalt, Strom, Telefon und Personalkosten gedeckt werden.14

Aus den Geldsorgen heraus bildete sich 1980 der Verein „Freunde der Elisabethbühne.“15 Dieser machte 1989 in einem offenen Brief auf die finanziellen Schwierigkeiten der Elisabethbühne aufmerksam und merkte an, dass andere Kultureinrichtungen mehr Unterstützung erhalten würden. Diese Aussage war zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr ganz zutreffend. Laut einem Amtsbericht des Magistrats wurden der Elisabethbühne von der Stadt Salzburg im selben Jahr 885 000 Schilling (ca. 64 300 Euro) an Jahressubvention zugesprochen. Zusätzlich wurden die Veranstaltungen „Jazz im Theater“ und das Jazzfestival mit insgesamt 67 500 (ca. 4905 Euro) Schilling unterstützt.16 Schon mindestens seit 1985 bezuschusste die Stadt Salzburg die Elisabethbühne mit ähnlichen Summen.17 Dennoch wurde im Vergleich mit anderen Kultureinrichtungen immer wieder die Frage aufgeworfen, ob die Elisabethbühne weniger wichtig sei, nur weil sie „ohne Abendkleidausgangsabo, ohne Kulturzwang“ agiere.18

Wenn man der Frage nachgeht, warum die Elisabethbühne – laut eigenen Angaben – vergleichsweise wenig Unterstützung bekam, dann müssen einige allgemeinere Debatten in der Kulturpolitik genauer betrachtet werden. Wie die erwähnte Unterscheidung zwischen Kleinbühnen und Laientheater betraf das die Grundsätze der Kulturfinanzierung. Ergänzend zu dem seit 1974 bestehenden Salzburger Kulturförderungsgesetz19 wurde im Salzburger Landtag 1982 ein Antrag von Dipl. Ing. Bonimaier, Dr. Schreiner, Dr. Mayer-Schönberger (ÖVP) eingebracht, um der Existenzgefährdung freier kultureller Institutionen entgegenzuwirken.20 Dabei merkten die Antragsteller*innen an, dass die finanziellen Probleme der Kultureinrichtungen nicht mit ihrer Beliebtheit zusammenhängen würden.21 Offensichtlich gab es unterschiedliche Vorstellungen davon, nach welchen Kriterien öffentliche Gelder zur Förderung der freien Kulturszene bereitgestellt werden sollten.

Mitunter wurden die Debatten über die Förderung auch von anderen politischen Auseinandersetzungen überlagert. Anlass für eine solche Debatte war beispielsweise ein Artikel im Elisabethbühne-Magazin von 1993, in dem sich der Journalist Thomas Neuhold negativ über die politische Gesinnung der FPÖ geäußert hatte. Deren Klubobmann Eduard Mainoni schrieb, dass es der Partei „nicht angebracht“ erschien, „wenn sich subventionierte Initiativen über politische Parteien von denen Sie die Förderungen zugesprochen erhalten, negativ bzw. abfällig äußern.“ Weiters drohte er, dass wenn solche „hetzerischen Artikel“ nicht in Zukunft unterlassen werden würden, die Partei die „Subventionspolitik […] überdenken“ würde.22 Auch solche Konflikte konnten sich auf die Kulturförderung auswirken.

Abbildung 3: Schreiben des Vereins „Freunde der Elisabethbühne“, 1989.

Elisabethbühne-Informationsblatt, Nr. 56, 1988/89.

Insgesamt bewegte sich die Elisabethbühne in einem kulturpolitischen Umfeld, das sich zwischen den 1960er und 1990er Jahren stark veränderte. Zwar kam es, wie das Beispiel der Elisabethbühne zeigt, zu einer Pluralisierung und Demokratisierung des Kulturangebots, aber gleichzeitig wurde dessen Finanzierung komplexer.23 Einerseits zielte die Kulturpolitik dieser Jahrzehnte darauf ab, kulturelle Angebote für breite Bevölkerungsschichten zu ermöglichen und kulturelle Vielfalt zu fördern. Freie Theater trugen in diesem Verständnis wesentlich zur Bildung, Unterhaltung sowie zur sozialen Integration bei und stärkten das kulturelle Bewusstsein und die Identität einer Gemeinschaft.24 Dies kann auch anhand der Rezensionen und Besucherstatistiken der Elisabethbühne festgestellt werden, die eine breite Vielfalt an unterschiedlichen Alters- und Einkommensklassen dokumentiert.

Andererseits waren „freie“ Kultureinrichtungen auf das Engagement privater Initiator*innen angewiesen, die diese Einrichtungen nicht nur betrieben, sondern zum Teil auch finanzierten. Spenden und Sponsoring spielten hier ebenso eine zunehmende Rolle.25 Im Fall der Elisabethbühne organisierten sich die „Freunde der Elisabethbühne“ zu einem Verein, der sich für die finanzielle Unterstützung der Elisabethbühne einsetzte. Dennoch blieb die Förderung durch Stadt und Land eine der Grundsäulen. Letztlich erfolgt die Finanzierung von Kultureinrichtungen seit den 1960er Jahren immer häufiger durch eine Kombination aus öffentlichen Mitteln, privaten Spenden und Einnahmen aus Leistungen der Einrichtungen selbst.26

Die Bedeutung von Kultureinrichtungen wie der Elisabethbühne für den Stadtteil zeigt sich in ihren sozialen Funktionen. Theater, Bühnen und andere Einrichtungen bieten nicht nur künstlerische Darbietungen, sondern bilden auch Treffpunkte und ermöglichen somit gesellschaftlichen Austausch und fördern das Gemeinschaftsgefühl.27 In der aktuellen Forschung wird deshalb über die Rolle von Bühnen und anderen kulturellen Einrichtungen für die Stadtteilentwicklung diskutiert. Ein vielfältiges Kulturangebot macht Städte demnach nicht nur für Tourist*innen attraktiver, sondern verbessert auch die Lebensqualität der lokalen Bevölkerung.28 Trotz der Herausforderungen, die durch Haushaltskürzungen und wirtschaftlichen Druck entstehen, wie im Laufe der Zeit anhand der Elisabethbühne erkennbar ist, bleibt die Unterstützung und Weiterentwicklung dieser kulturellen Institutionen von zentraler Bedeutung für die soziale und kulturelle Infrastruktur einer Gesellschaft.29

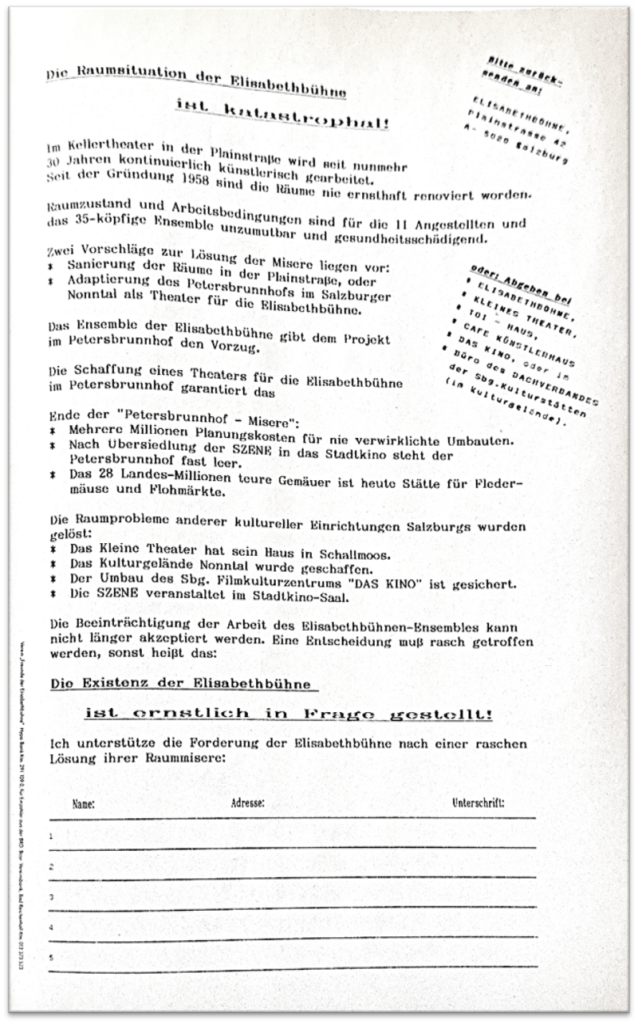

Der Wegzug der Elisabetbühne im Jahr 1995 muss deshalb als deutlicher Einschnitt für die Elisabeth-Vorstadt gewertet werden. Für die Betreiber*innen und das Ensemble der Elisabethbühne war es allerdings ein entscheidender Schritt zur Lösung der strukturellen Probleme. Schon seit Mitte der 1980er Jahre diskutierten sie Alternativen zur Generalsanierung des Standortes im Keller der Elisabethkirche.30 1989 präsentierten sie dann ausdrücklich „zwei Vorschläge zur Lösung der Misere“: statt der Sanierung der Räumlichkeiten in der Plainstraße stand inzwischen bereits ein Umzug in den Petersbrunnerhof im Nonntal zur Debatte.31 Auch in der Stadtpolitik wurde die Ansicht vertreten, dass die Elisabethbühne keine stadtteilspezifische Kulturstätte sei, wie Gemeinderat Heinrich Salfenauer (SPÖ) 1990 bemerkte.32 Inwiefern der 1995 durchgeführte Umzug und die Umbenennung in Schauspielhaus Salzburg der Elisabeth-Vorstadt als Kulturstandort geschadet hat, bleibt eine offene Frage.

Marie Finkenzeller

PDF-Version: https://doi.org/10.25598/stg.2025-4

- Georges Müller war vor dem Zweiten Weltkrieg als (Kammer-)Sänger tätig. Nach seiner Kriegsgefangenschaft kehrte er spät zurück und konnte nicht mehr an seine früheren Bühnenerfolge anknüpfen. Danach arbeitete er pädagogisch in Salzburg, unter anderem an der Volkshochschule, wo er Schauspielkurse gab. ↩︎

- Andrea Mooslechner, Von der Elisabethbühne zum schaupielhaus salzburg. Vom Liebhabertheater zum professionellen Theaterbetrieb 1958-2005, Diplomarbeit, Salzburg 2005, 4-10. ↩︎

- Ebd., 14. ↩︎

- Vgl. Brita Steinwendtner, in: Elisabethbühne-Magazin, Nr. 101, 1996/97, 3. ↩︎

- Ebd. ↩︎

- Vgl. Arno Fischbacher, in: Elisabethbühne Magazin. Theater- und Literaturmagazin, 1996/100, 10. ↩︎

- Arno Fischbacher, in: Elisabethbühne Magazin. Theater- und Literaturmagazin, 1996/91, 10.; N.N.: o.T. in: Elisabethbühne-Informationsblatt, Nr. 63, 1989/90.; N.N., o.T. in: Elisabethbühne-Informationsblatt, Nr. 57, 1988/89. ↩︎

- Vgl. N.N., o.T. in: Elisabethbühne-Informationsblatt, Nr. 75, Juni/Juli 1991. ↩︎

- Vgl. Arno Fischbacher, in: Elisabethbühne Magazin. Theater- und Literaturmagazin, 1996/99, 10. ↩︎

- ALEX Historische Rechts- und Gesetzestexte, Nr. 140 der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages (4. Session der 6. Wahlperiode), Salzburg 1973, online unter: Österreichische Nationalbibliothek, https://alex.onb.ac.at (07.06.2024) ↩︎

- Zitiert nach Mooslechner, Elisabethbühne. ↩︎

- Stadtarchiv Salzburg, A II; III 1970, 12.5.3. ↩︎

- Stadtarchiv Salzburg, Kulturausschuss II 1975, 7.8.7. ↩︎

- N.N., o.T. in: Elisabethbühne-Informationsblatt, Nr. 6, 1980/81,3. ↩︎

- N.N., o.T. in: Elisabethbühne-Informationsblatt, Nr. 57, 1988/89.; Mooslechner, Elisabethbühne, 15. ↩︎

- Stadtarchiv Salzburg, Amtsberichte öffentlich 1989, 35/89. ↩︎

- Stadtarchiv Salzburg, Ö I 1985, 11.3.3. ↩︎

- N.N., o.T. in: Elisabethbühne-Informationsblatt, Nr. 6, 1980/81, 3. ↩︎

- ALEX Historische Rechts- und Gesetzestexte, Nr. 102 der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages (1. Session der 7. Wahlperiode), Salzburg 1974, online unter: Österreichische Nationalbibliothek, https://alex.onb.ac.at (08.06.2024). ↩︎

- ALEX Historische Rechts- und Gesetzestexte, Nr. 276 der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages (3. Session der 8. Gesetzgebungsperiode), Salzburg 1982, online unter: Österreichische Nationalbibliothek, https://alex.onb.ac.at (08.06.2024). ↩︎

- Ebd. ↩︎

- Vgl. Arno Fischbacher, in: Elisabethbühne Magazin. Theater- und Literaturmagazin, 1993, 9. ↩︎

- Tasos Zembylas, „Good Governance“ und die österreichische Kulturförderungsverwaltung. Ist-Analyse und Visionen über eine andere Verwaltungskultur, in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, 35/3 (2006), 255–273. ↩︎

- Zembylas, Governance, 255-237.; Tasos Zembylas, Öffentliche Kulturförderung und Kulturfinanzierung, Weimar 2012. ↩︎

- Zembylas, Governance; Österreichischer Städtebund (Hg.), Der Mehrwert von Kunst und Kultur für den städtischen Raum, Linz/Wien 2008, online unter: https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/themenfelder/Kunst_und_Kultur/Dokumente/KUS_Der_Mehrwert_von_Kunst_und_Kultur_fuer_den_staedtischen_Raum.pdf (08.06.2024). ↩︎

- Ebd. ↩︎

- Stephen Pielhoff, Sammeln, Spenden, Stiften. Aspekte mäzenatischer Musikförderung in Basel, Essen, Hamburg und Wuppertal, in: Karl Ditt / Cordula Obergassel (Hg.), Vom Bildungsideal zum Standortfaktor, Städische Kultur und Kulturpolitik in der Bundesrepublik, Paderborn/München/Wien/Zürich 2012, 241-264. ↩︎

- Janet MERKEL, Kulturpolitik als Stadt(entwicklungs)politik, in: Johannes Crückeberg et al., Hg., Handbuch Kulturpolitik, Wiesbaden 2023, 9-13. ↩︎

- Ebd. ↩︎

- Stadtarchiv Salzburg, Ö I 1985, 9.12.4. ↩︎

- N.N., o.T. in: Elisabethbühne-Informationsblatt, Nr. 56, 1988/89. ↩︎

- Stadtarchiv Salzburg, ergänzender Amtsbericht, 9.2.1990, 1207/89. ↩︎