Abbildung 1: Plainstraße 23.

Foto: Renate Niederkircher.

Das Wohnhaus Plainstraße 23 wurde im Jahr 1923 erbaut.1 Es gehörte zu den zahlreichen Neubauten mit Dienstwohnungen, die nach dem Ersten Weltkrieg in der Elisabeth-Vorstadt entstanden. In den 1920er Jahren entwickelte sich die Elisabeth-Vorstadt zu einem dicht besiedelten Stadtteil und die Zuwanderung war durch die neuen Bewohner*innen der Dienstwohnungen geprägt. Für die Migrationsgeschichte ist es deshalb interessant zu fragen, wer in die zahlreichen neuen Dienstwohnungen einzog. In den meisten Fällen waren es Beschäftigte der Eisenbahn und anderer öffentlicher Einrichtungen, die sich dort niederließen.2 Beim Haus Plainstraße 23 handelte es sich aber um Dienstwohnungen des Deutschen Reiches, genauer der deutschen Zollverwaltung. Entsprechend war es bis in die 1940er Jahre fast ausschließlich von deutschen Staatsangehörigen bewohnt. Das macht das Gebäude für die Migrationsgeschichte besonders interessant.

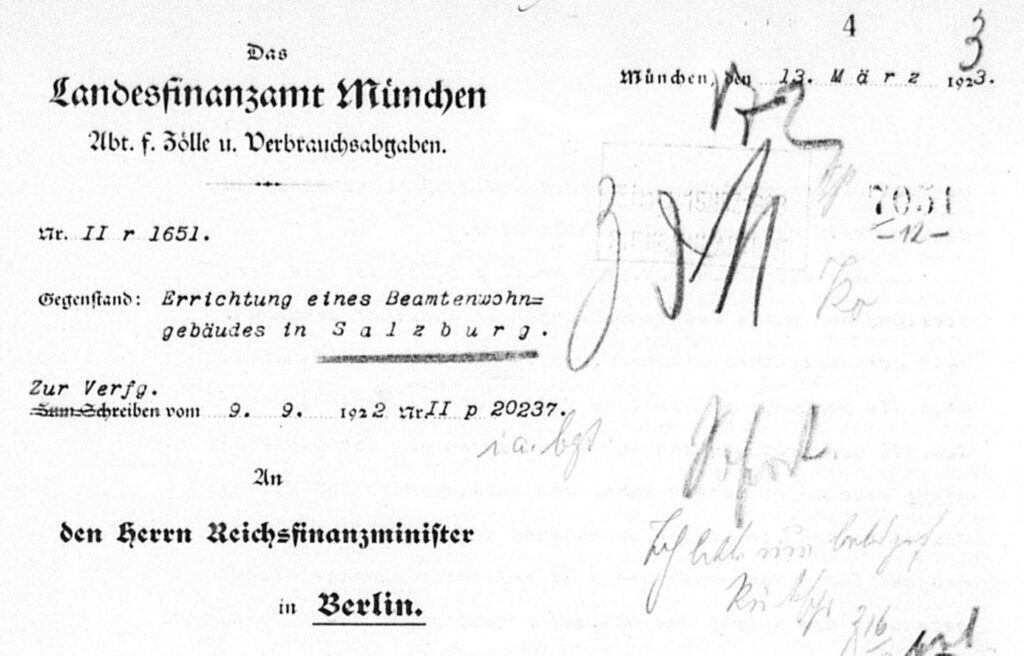

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs arbeiteten etwa 39 Beamte und Angestellte für den deutschen Zoll am Salzburger Hauptbahnhof. Ihre Unterbringung war äußerst prekär. Zum Teil übernachteten sie in den „Aufenthaltszimmern für die nachtdiensthabenden Beamten […], während die nachtdiensttuenden Beamten […] gezwungen sind, […] auf den Bänken im Zollabfertigungsraum oder in Eisenbahnwaggons Unterkunft zu suchen“, wie es in einem internen Bericht des zuständigen Landesfinanzamts München hieß.3 Dieser Zustand machte die Arbeit am Salzburger Hauptbahnhof für deutsche Zollbeamte äußerst unattraktiv. So hieß es in dem Bericht: „Unendliche Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung, häufige Krankmeldungen und dauernde Geschäftsaushilfen sind die Folge. […] Die Belange des Dienstes wie auch der Beamten selbst fordern dringend, daß diesen unhaltbaren, das Ansehen der Reichsfinanzverwaltung schwer schädigenden Verhältnissen sobald wie möglich ein Ende gemacht wird.“4 Zu diesem Zweck sollten auf dem Grundstück an der Ecke Plainstraße / Ignaz-von-Heffter-Straße eigene Dienstwohnungen für die deutschen Zollbeamten und ihre Familien entstehen.

Abbildung 2: Bericht von Regierungsrat Müller an den Reichsfinanzminister über die Errichtung eines Beamtenwohngebäudes in Salzburg, 13.3.1923.

Bundesarchiv, Berlin, R 2/8039 Zolldienstwohnungen in Salzburg, 1922-1929.

Ob sich Beamte des Deutschen Reiches in der Elisabeth-Vorstadt niederlassen sollten, war Anfang der 1920er Jahre ein politisch brisantes Thema. Denn das Verhältnis zwischen der Republik Österreich und dem Deutschen Reich war in der Zwischenkriegszeit äußerst angespannt.5 Schon bei der Entscheidung, ob das Grundstück an der Ecke Plainstraße / Ignaz-von-Heffter-Straße, das bis dahin in städtischem Besitz war, an die deutsche Finanzverwaltung verkauft werden sollte, kam es zum Eklat. Der Salzburger Gemeinderat, der sich am 15.11.1922 mit dem Ersuchen beschäftigte,6 knüpfte den Verkauf an die Aufhebung einer Reihe von Einreisebeschränkungen nach Bayern, die als weitere Eskalationsstufe in einem regelrechten „Grenzkrieg“7 kritisiert wurden. Die sozialdemokratische Tageszeitung Salzburger Wacht kommentierte: „Um die bayerische [eigentlich deutsche, S.H.] Regierung zu ‚strafen‘, dürfen deren Beamte nicht bauen“.8 Zugleich waren die deutschen Beamten vom Salzburger Wohnungsmarkt ausgeschlossen, der nach dem Ersten Weltkrieg stark reguliert war.9 Die Landesregierung erklärte es für unzulässig, ihnen kommunale Wohnungen zuzuweisen und es könnten „[n]ach den geltenden Wohnungsvorschriften … für Deutsche beim Wohnungsamt auch keine Einzelzimmer [auf dem privaten Wohnungsmarkt] angefordert werden.“10 Unter welchen Bedingungen die deutsche Zollverwaltung das Grundstück schließlich doch kaufen konnte, lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren. Immerhin entstanden auf dem Grundstück Wohnungen, in die die deutschen Beamten ein gutes Jahr später einzogen. 1927/28 folgte noch ein zweites Haus mit Dienstwohnungen an der Ecke Plainstraße / Mertensstraße.11 Nichtsdestotrotz deuten die politischen Debatten an, dass die deutschen Beamten und ihre Familien nicht unbedingt willkommen waren.

Wer aber waren die Bewohner*innen des Hauses und wie waren sie schließlich in den Stadtteil integriert? Über die Familien, die bereits 1924 einzogen, ist bis auf eine Ausnahme nichts bekannt. Aber für das Jahr 1938 liegen Daten vor, die Aufschluss darüber geben, wer das Haus bewohnte. Es handelte sich um sechs Familien mit je ein bis drei Kindern beziehungsweise ein kinderloses Ehepaar, insgesamt 23 Personen. Wie zu erwarten, waren die Ehemänner ausnahmslos bei der deutschen Zollbehörde beschäftigt.

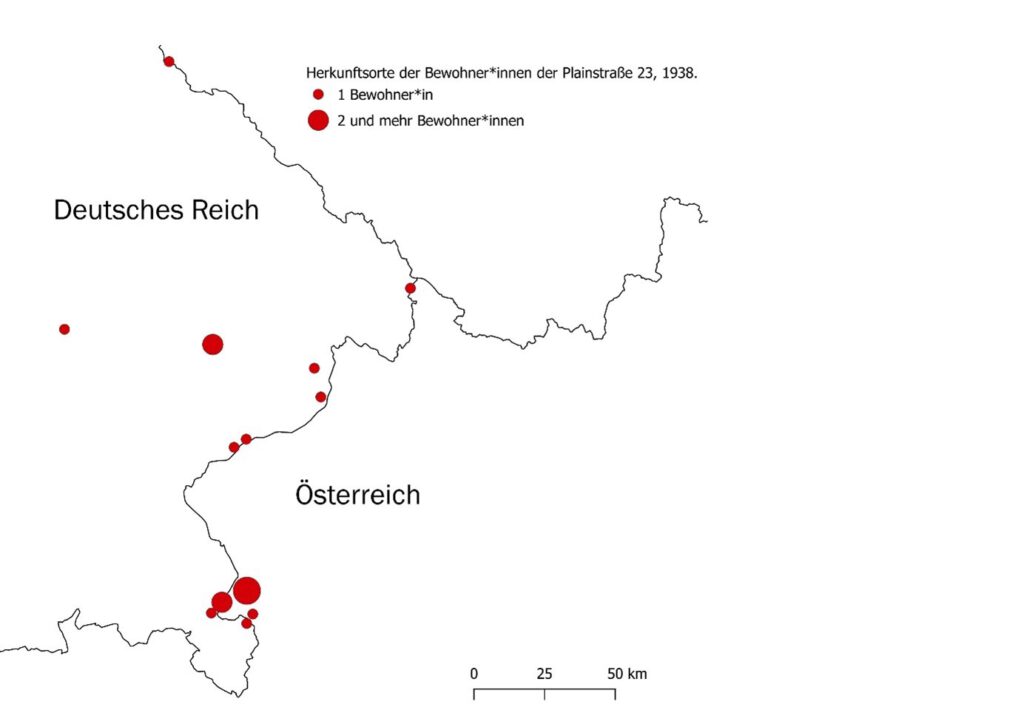

Interessant sind die Herkunft und die soziale Stellung der Familien (Abb. 2). Klammert man die Kinder aus, die bereits in Salzburg geboren wurden, fällt auf, dass die Eltern überwiegend aus grenznahen Regionen Bayerns stammten, rund um Passau und Reichenhall sowie dem Böhmerwald. Nur je ein Bewohner kam aus dem weiter entfernten Allgäu beziehungsweise dem Rheinland. Demgegenüber waren zwei der Ehefrauen in Salzburg gebürtig.12 Die Herkunft der Bewohner*innen deutet an, dass es sich bei ihrer Zuwanderung nicht um Fernmigration handelte. Ähnlich wie diejenigen, die nach dem Ersten Weltkrieg aus anderen Teilen der ehemaligen Habsburgermonarchie zuwanderten, muss ihre Migration im regionalen Kontext gesehen werden.13 Auch in sozialer Hinsicht dürften sie kaum im Stadtteil aufgefallen sein. So wie die Eisenbahner oder viele Bewohner*innen der neuen städtischen Wohnanlagen gehörten sie zur unteren Mittelschicht.

Abbildung 3: Herkunftsorte der Bewohner*innen des Hauses Plainstraße 23, 1938.

Karte: Sebastian Haumann, Datenquelle: Häuserkartei, Archiv der Stadt Salzburg.

Allein ihre Staatsangehörigkeit unterschied die Bewohner*innen der Plainstraße 23 von der Mehrheit der österreichischen Bewohner*innen im Stadtteil. Allerdings waren die Zöllner nicht nur fremde Staatsangehörige, sondern auch Beamte eines fremden Staates. Vor allem nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland im Jänner 1933 dürfte das eine besondere Rolle gespielt haben. Denn das neue Regime in Berlin versuchte massiv Einfluss in Österreich zu nehmen, was 1934 im gescheiterten „Juliputsch“ gipfelte. Auch danach unterstütze die Berliner Regierung nationalsozialistische Gruppierungen im Salzburger Untergrund mit Informationen und Propagandamaterial.14 Es wäre zu prüfen, ob die Zollbeamten im Haus Plainstraße 23 daran beteiligt waren. Immerhin wurden viele von ihnen in den Jahren 1934 und 1935 ausgewechselt oder befördert.15 Die Loyalität gegenüber der nationalsozialistischen deutschen Regierung, die man von dessen Beamten erwarten würde, könnte jedenfalls nahelegen, dass sie den „Anschluss“ Österreichs aktiv unterstützten.

Die Frage nach der Unterstützung nationalsozialistischer Aktivitäten in Österreich steht keineswegs im Widerspruch zur Integration in den Stadtteil. Konkrete Hinweise darauf, wie gut die deutschen Familien im Alltag der Elisabeth-Vorstadt integriert waren sind aber selten. Für die Familie Schwarzmaier, die seit 1924 im Haus wohnte, finden sich einige Anhaltspunkte, die nahelegen, dass sie über wichtige Familienereignisse mit der Nachbarschaft im Austausch stand. Als Maria Schwarzmaier im Alter von 42 im Juni 1927 verstarb und auf dem Salzburger Kommunalfriedhof beigesetzt wurde, richteten sich die Hinterbliebenen mit einem Partezettel an die lokale Trauergemeinde.16 Jahre später inserierte die Familie den Verkauf eines Kinderwagen und Kinderbetts im Salzburger Volksblatt, die sie vermutlich für ihren Sohn aus zweiter Ehe genutzt hatten.17 Was für die Integration im Stadtteil spricht, ist auch die Tatsache, dass die meisten Bewohner*innen zum Teil lange über den politischen Bruch des Jahres 1945 hinaus im Haus wohnten. Drei der sechs Familien, die 1938 in der Plainstraße 23 gewohnt hatten, zogen zwar unmittelbar nach Kriegsende nach Deutschland zurück. Aber die anderen drei Familien blieben bis in die 1950er Jahre im Haus. Einige der Kinder, die in der Plainstraße aufgewachsen waren, siedelten dauerhaft in Salzburg und nahmen zum Teil die österreichische Staatsbürgerschaft an.18

Die Geschichte des Hauses Plainstraße 23 ist besonders deshalb interessant, weil sie Fragen über die Bedeutung nationalstaatlicher Grenzen für die Migrationsgeschichte aufwirft und zeigt, wie schwierig die Kategorien sind, mit denen über Migration gesprochen wird. Waren die deutschen Zöllner, die überwiegend aus den bayrischen Grenzregionen kamen, überhaupt „Fremde“ in der Elisabeth-Vorstadt? Wie ist ihr rechtlicher Status als „Ausländer“ zu bewerten und was bedeutete das für die Integration der Zöllner und ihrer Familien? Wieso kehrten einige der deutschen Bewohner*innen irgendwann wieder in ihre „Heimat“ zurück, während andere dauerhaft blieben? Die Geschichte des Hauses Plainstraße 23 erscheint zwar auf den ersten Blick recht ungewöhnlich, aber gerade deshalb öffnet sie den Blick für Fragen, die für die Auseinandersetzung mit Migration und die historische Migrationsforschung zentral sind.19

Sebastian Haumann

PDF-Version: https://doi.org/10.25598/stg.2025-2

- Ich danke Renate Niederkircher für die entscheidenden Hinweise und Fragen zum Haus Plainstraße 23 sowie für die Materialien, die sie zur Verfügung gestellt hat. ↩︎

- Gerhard-Christian SCHÄFFER, Wohnverhältnisse, Wohnungsnot und Sozialer Wohnbau. Die Wohnsituation der unteren Gesellschaftsschichten in der Stadt Salzburg und Umgebung 1900-1921, Diss. Universität Salzburg 1987, S. 262-277; Lina GÜNTNER, Die Wohnungsfrage in Salzburg. Wohnungsnot und Wohnverhältnisse vor und nach dem Ersten Weltkrieg (1907-1914/1918-1920), 2022. ↩︎

- Müller, Bericht an den Herrn Reichsfinanzminister Errichtung ein es Beamtenwohngebäudes in Salzburg, 13.3.1923, Bundesarchiv, Berlin, R 2/8039 Zolldienstwohnungen in Salzburg, 1922-1929. ↩︎

- Ebd. ↩︎

- Oskar DOHLE, Unruhige Grenze – unruhige Nachbarn. Salzburg und Bayern 1918–1938 vor dem Hintergrund des Aufstiegs der NSDAP, in: Fritz KOLLER / Hermann RUMSCHÖTTEL, Hg., Vom Salzachkreis zur EuRegio, Salzburg/München 2006, 257–286, hier 261. ↩︎

- Stadt Salzburg, Gemeinderatsprotokoll vom 15.11.1922, Archiv der Stadt Salzburg. ↩︎

- Salzburger Volksblatt, 16.11.1922, S. 5, online unter: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=svb&datum=19221116. ↩︎

- Salzburger Wacht, 16.11.1922, S. 4, online unter: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=sbw&datum=19221116. ↩︎

- SCHÄFFER, Wohnverhältnisse, 219. ↩︎

- Müller, Bericht. ↩︎

- N.N., Zollbeamtenwohngebäude Salzburg, Juni 1927, , Bundesarchiv, Berlin, R 2/8039 Zolldienstwohnungen in Salzburg, 1922-1929. ↩︎

- Häuserkartei, Plainstraße 23, Archiv der Stadt Salzburg. ↩︎

- Sylvia HAHN, Historische Migrationsforschung, Frankfurt am Main 2012, 165-166; Christoph BRAUMANN, Stadtplanung in Österreich von 1918 bis 1945. unter besonderer Berücksichtigung der Stadt Salzburg, Universität Salzburg 1986, 2. ↩︎

- DOHLE, Unruhige Grenze, 273-283. ↩︎

- Salzburger Volksblatt, 14.3.1934, S. 7, online unter: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=svb&datum=19340314; Salzburger Volksblatt, 26.11.1935, S.8, https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=svb&datum=19351126. ↩︎

- Partezettel von Maria Schwarzmaier, online unter: Salzburg-Museum, https://sammlung-online.salzburgmuseum.at/detail/collection/ba6410b4-7597-4bb5-b676-38c58c379686. ↩︎

- Salzburger Volksblatt, 24.8.1940, S. 12, online unter: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=svb&datum=19400824. ↩︎

- Häuserkartei, Plainstraße 23, Archiv der Stadt Salzburg. ↩︎

- HAHN, Historische Migrationsforschung; Maren MÖHRING, Jenseits des Integrationsparadigmas? Aktuelle Konzepte und Ansätze in der Migrationsforschung, in: Archiv für Sozialgeschichte 58 (2018), 305–330. ↩︎